北海道高等学校理科研究会

公式ホームページ

令和4年度(2022年度)全国理科教育大会・第93回日本理化学協会総会 及び

令和4年度(2022年度)日本生物教育会(JABE)第76回全国大会 合同北海道大会

兼 第65回北海道高等学校理科研究大会

北海道大会

日本理化学協会会長 関 俊 秀

北海道大会運営委員長 横 関 直 幸

2021 年ノーベル物理学賞を真鍋淑郎氏が受賞しました。日本物理学会のHPでは「地球気候を物理的にモデル化し、変動を定量化して地球温暖化の高信頼予測を可能にした業績」と紹介されています。気象や気候の研究分野がノーベル物理学賞の対象となるのは初めてです。この分野は高校理科では地学で扱う内容と関連があります。地学分野の研究がノーベル賞を受賞したことは、気候変動が社会的に注目されている影響もあるのかもしれません。

本大会は、平成 24 年の北海道大会に引き続き、日本生物教育会との合同大会となります。物理、化学、生物、地学など、それぞれの研究発表を通して、科目の専門性を深める授業研究の交流が期待されます。これは長年にわたり積み上げてきた本大会の大きな成果です。一方で、真鍋氏の受賞に象徴されるように、科目の垣根を超えた理科教育という視点も時代の要請と言えます。環境科学やデータサイエンスなど、科目にとらわれない分野の教育についての研究も今後必要となってくるかもしれません。新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、令和2年に開催予定だった熊本大会は令和3年に延期されましたが、感染状況が改善せず中止となりました。本大会では熊本大会で実施しようと準備されていた、科目横断的な内容で協議を活性化させるための工夫を加えた新しい研究協議のスタイルについて、その考え方や手法の一部を引継ぎ準備を進めております。

「何ができるようになるか」、「何を学ぶか」、「どのように学ぶか」という考え方で「社会に開かれた教育課程」の実現、各学校における「カリキュラム・マネジメント」の実現を目指した新学習指導要領(平成 30年 3 月告示)が、今年度入学生より年次進行で実施されます。全ての教科等が、①知識及び技能、②思考力、判断力、表現力等、③学びに向かう力、人間性等の3つの柱で再整理され、3つの観点による評価法についてもさらに研究を進める必要があります。生徒一人一台端末による新しい授業デザインの構築など ICT 活用も広がりをみせる中で、生涯にわたって探究を深める未来の創り手として生徒を送り出していくため、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善が求められ続けています。

令和2年は誌上大会、令和3年はオンライン大会と、近年は変則的な大会開催を余儀なくされてきました。令和4年北海道大会は「With Corona」の状況が続いていることも想定されますが、対面での大会開催に向けて準備を進めております。新カリキュラム、新しい評価のあり方、生徒全員がタブレットを持つ授業など、時代の大きな転換点を迎えた今年の夏、北海道大会は開催されます。全国の多くの会員の皆様の参加を心よりお待ちしております。

大会主題

「新たな未来を築く理科教育」-科学的に探究する資質・能力を育成するために-

大会の趣旨

全国の高等学校等の理科教職員、理科関係者が一堂に会し、研究協議、研究発表、講演等を通して、生徒自らが科学的に探究するために必要な資質・能力、及び生きる力を育む魅力ある理科教育のあり方及びよりよい指導方法を探る。

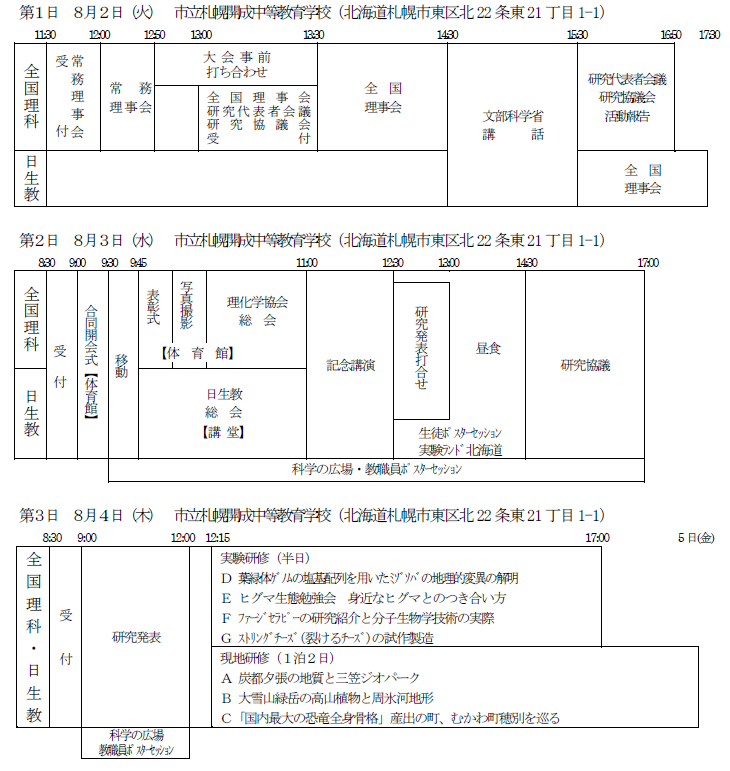

大会日程

文部科学省講話

8月2日(火) 14:30~15:30 市立札幌開成中等教育学校 多目的ホール

演 題 「これからの高校理科教育を考える -新学習指導要領改訂のポイントと学習評価-」

講 師 文部科学省初等中等教育局 視学官 藤枝 秀樹 氏

記念講演

8月3日(水) 11:00~12:30 市立札幌開成中等教育学校 多目的ホール

演 題

「恐竜研究の最前線」

講 師

北海道大学 総合博物館教授 小林 快次 氏

要 旨

今、日本の恐竜が注目されています。1934 年に当時日本領だった樺太から発見されたニッポノサウルスを皮切りに、北海道から鹿児島まで全国から恐竜化石が発見されています。今回の講演では、ティラノサウルス時代の恐竜(北海道のカムイサウルスや兵庫県のヤマトサウルス)を中心に、当時どのような恐竜が棲んでいたのか、それら恐竜がどこからやってきたのかなど、最新の恐竜研究についてお話しします。

研究協議

8月3日(水) 14:30~17:00 市立札幌開成中等教育学校

理科教育に関するテーマについて科目の枠を超えて研究協議を行います。大会申込時に参加希望分科会を第3希望まで必ずご入力ください。協議が深まるように各分科会の人数を運営側で調整しますので、第1希望とならない場合がありますが、ご了承ください(先着順を優先して調整いたします)。なお、分科会の変更はできません。

第1分科会「理科教育におけるICTの活用~変わること・変わらないこと~」

新学習指導要領において、「実験をとおして関係性などを見いだす」ことがこれまで以上に重視されます。

本研究協議では、この目標の達成にICTをどう活用できるかを協議します。また、実験動画の活用実践例や遠隔授業における実験活動の実践例等を紹介し、それらをもとに、従来では実施が困難だった実験などを、ICTの活用によってどのように実施できるかをグループで協議していきます。科目毎にICTに頼るべき活動とそうではない活動があることも踏まえながら、理科教育としてのICTの効果的な活用方法を模索していきます。

第2分科会「生徒が主体的に取り組む実験について~授業と実験の流れの中で思考を深める方法を探る~」

学習指導要領では、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善が求められており、授業と実験・実習を、生徒を主体として有機的に結びつけていく必要があります。そのため、実験だけに視点を向けるのではなく、実験を授業計画の一部として考え展開することが有効です。そこで本研究協議では、生徒の主導する授業等の実践例の提言を元に、「単元のどこに実験を入れて一連の授業を展開するか」「授業と実験を結びつけていくより良い手法は何か」等、効果的に学習指導を行うための手法を協議することを目標としています。

第3分科会「生徒の思考を深化させる教育手法について~発問の工夫、オープンエンドクエスチョン等の活用~」

本研究協議では、学習活動中に生徒の思考が深化することで、生徒自身が新しい発見をしたり、豊かな発想力、未知の状況に対応する思考力・判断力を培ったりできる授業環境や教育的手法について協議をします。実践事例をもとに、オープンエンドクエスチョンやジグソー法、ディベート方式など多様な教育手法や、その際に用いられる発問、それらの授業での場面による使い分けや、効果的な使い方についても協議します。

第4分科会「科目横断型プロジェクト学習の新たな展開~国際バカロレアの取り組みから考える~」

国際バカロレア(IB)には、物理、化学、生物それぞれの選択者が1つのチームを組んで、各自の専門性を生かしながら課題解決に取り組む授業(グループ4プロジェクト)があります。本研究協議では、始めにIBおよびPBL(プロジェクト学習)の概説を行い、次にIB認定校でグループ4プロジェクトを指導した経験をもつ教員から事例報告を行います。これらを参考に、参加教員が生徒の立場になって実際にチームを組み、物化生地の専門性を持ち寄って共同プロジェクトを立ち上げるまでの過程を体験します。その後、一般的な学校でグループ4プロジェクトの発想をどのように活用できるかを協議します。

第5分科会「従来型実験を探究型実験へ」

新学習指導要領では、「観察、実験などを行い、科学的に探究する力を養う」こと、そして「見通しをもって観察、実験を行うこと」が目標として掲げられています。実験結果をもとに科学的な考察を行う活動は以前から行われてきましたが、実験方法(検証の方法)や実験手順から生徒自身が考え、試行錯誤させることも「科学的に探究する力」の育成に効果的だと考えられます。本研究協議では、実験手順がしっかりと記載された従来型の実験書を題材にして、生徒が試行錯誤できる実験にするには実験書のどの部分を省略できるか、どの部分は残すべきか等をグループごとに協議します。生徒が主体的かつ探究的に取り組める実験をデザインする方法を身につけることを目指します。題材は科目の専門性があまり影響しないものを用意する予定です。

第6分科会「生徒の思考力を育む実験プリントの作成~記述方法の工夫とルーブリック等の活用~」

理科の実験・実習において、自然現象を理解して法則化する能力や科学的根拠に基づき仮説をたてる能力等を育成するためには、実験レポートでの指導が効果的です。しかし、仮説をどのように設定させるか、考察に何を書かせるか、実験内容をうまく表現できない生徒へ何を指導すべきか、等の課題もあります。そこで本研究協議では「ルーブリックを活用し生徒の目標を明確にする」、「生徒の実態に合わせて内容や記述方法を工夫する」等の例をもとに、グループワークを通じて、既存の実験プリントを生徒の状況に応じて作り直す作業を行います。

第7分科会「科学的な思考力って何だろう?~科目による特性の違いを共有しよう~」

学習指導要領では『理科における見方・考え方』が提示されています。本研究協議では、これらの『見方・考え方』が、各科目でどのように指導されているかを複数の提言から共有し、その上で提示を超えた各科目の「こだわり」や科目横断的な話題に触れつつ、各科目の特性を踏まえた科学的な思考についての共通点や相違点について協議します。協議をとおして、『見方・考え方』に対する理解を深め、科目指導される際の新たな視点が見つかる場とします。

第8分科会「すぐ使える!ICT活用リフレクション」

授業の終わりや単元が終わるごとに、どのようなことを学んだのかリフレクションシートを活用していますか。この研究協議では、授業後や単元ごとの振り返り活動で実際に活用しているリフレクションシートを、Googleフォーム等を利用してデータ化しやすいリフレクションシートにする方法について協議します。また、実際にGoogleフォームを使ってみます。

第9分科会「探究的な授業の実践とその評価(観点別評価)」

探究的な授業の実践と、その指導と一体化した観点別評価について、中学理科教員を含む4人程度の実践発表をもとに研究協議を行います。研究協議では、おもに「学習者の何に焦点を当てて評価するのか」「その対象をどのように評価するのが有効か」について、参加者の勤務校各校の状況を踏まえながら検討するとともに、実践発表者との意見交換を行います。なお、本研究協議にはアドバイザーとして藤枝秀樹視学官が参加します。

第10 分科会「フィールドワークを活用した探究的な活動について」

日本の各地域には特有のフィールドがあり、植生や地質などの自然環境は多種に渡っています。本研究協議では、フィールドワークを行い自然の事物・現象を多角的に捉え、課題の解決に向けた探究活動について協議します。学習者がさまざまな課題に知的好奇心をもって向き合い、粘り強くかつ見通しを持って考え、行動し、挑戦しようとする活動の具体的な事例をもとに、探究の過程やその振り返りについても議論していきます。

第11 分科会/第12 分科会「主体的・対話的で深い学びを実現する授業作り」

各分科会2名の授業者が、参加者に対して模擬授業を行い、授業の振り返り等を通して、主体的・対話的で深い学びを実現する授業の在り方について協議します。さまざまな科目の視点が入ることで協議が深まり、よりよい授業の実現のための新たな発想が生まれることを目的にしていますので、各分科会の授業科目は事前には公表しません

研究発表

8月4日(木)9:00~12:00 市立札幌開成中等教育学校

≪全国理科教育大会:3分野 最大10 会場≫

■ 物理分野(2~3会場)

■ 化学分野(4~5会場)

■ 地学・理科教育・環境教育分野(1~2会場)

※ 発表申込件数、大会参加者数に合わせて会場数を決定します。

※ 実験・実習に関わる発表は各専門分野内でお願いします。

≪日本生物教育会全国大会:4会場≫

■ 生物分野[教材・実験観察に関するもの](1会場)

■ 生物分野[生物教育・指導法に関するもの](1会場)

■ 生物分野[自然・環境教育に関するもの](1会場)

■ 生物分野[学術研究に関するもの](1会場)

※ 本大会参加者も、聴講することが可能です。ただし、生物分野で発表を希望される場合は、「日本生物教育会」から大会参加申込をしてください。

科学の広場

市立札幌開成中等教育学校 2F

■ 科学の広場 ポスターセッション・展示など

8月3日(水)9:30~17:00 、8月4日(木)9:00~12:00

■ 実験ランド北海道 北海道の教員による教材展示・実験演示など

8月3日(水)12:30~14:30

現地研修・実験研修

■ 現地研修

Aコース 炭都夕張の地質と三笠ジオパーク(1泊2日)

Bコース 大雪山緑岳の高山植物と周氷河地形(1泊2日)

Cコース 「国内最大の恐竜全身骨格」産出の町、むかわ町穂別を巡る(1泊2日)

■ 実験研修

Dコース(半日) 葉緑体ゲノムの塩基配列を用いたミゾソバの地理的変異の解明

~旭川西高等学校のSSH 課題研究を例として~

Eコース(半日) ヒグマ生態勉強会 身近なヒグマとのつき合い方

Fコース(半日) ファージセラピーの研究紹介(ファージ感染で病原菌を排除する医療)と

分子生物学技術の実際(PCR による増幅と原理)

Gコース(半日) ストリングチーズ(裂けるチーズ)の試作製造

教育懇話会

本大会では、新型コロナウイルス感染症対策として、教育懇話会を実施しません。

ご理解とご協力をお願い致します

大会事務局

運営委員長 市立札幌清田高等学校 校長 横関 直幸

004-0863 札幌市清田区北野3条4丁目6-1 TEL:011-882-1811

運営副委員長 北海道札幌あすかぜ高等学校 校長 青木 保繁

006-0860 札幌市手稲区手稲山口254 TEL:011-694-5033

運営副委員長 北海道羽幌高等学校 校長 村田 一平

078-4194 苫前郡羽幌町南町8番地 TEL:0164-62-1050

運営副委員長 北海道羅臼高等学校 校長 伊藤 新一郎

086-1834 目梨郡羅臼町礼文町9番地3 TEL:0153-87-2481

運営副委員長 北海道札幌西高等学校 教諭 小原 伸彦

064-8624 札幌市中央区宮の森4条8 丁目1 TEL:011-611-4401

事 務 局 長 北海道札幌東高等学校 教諭 藤林 亮太

003-0809 札幌市白石区菊水9 条3 丁目 TEL:011-811-1919

■ 現地研修

Aコース(1泊2日) 炭都夕張の地質と三笠ジオパーク

Bコース(1泊2日) 大雪山緑岳の高山植物と周氷河地形

Cコース(1泊2日) 「国内最大の恐竜全身骨格」産出の町、むかわ町穂別を巡る

現地研修の詳細はこちらからご覧ください

現地研修詳細(PDF形式)

■ 実験研修

Dコース(半日) 葉緑体ゲノムの塩基配列を用いたミゾソバの地理的変異の解明

~旭川西高等学校のSSH課題研究を例として~

Eコース(半日) ヒグマ生態勉強会 身近なヒグマとのつき合い方

Fコース(半日) ファージセラピーの研究紹介(ファージ感染で病原菌を排除する医療)

と分子生物学技術の実際(PCRによる増幅と原理)

Gコース(半日) ストリングチーズ(裂けるチーズ)の試作製造

会 場 : 1階 国語1

|

|

時間 |

研究発表題目 |

発表者・所属 |

|

1 |

9 :00 |

物理実験動画を用いた測定・分析授業の考案 |

山田 高嗣 札幌第一高等学校 |

|

2 |

9 :20 |

理化学の学び支援の展開(Ⅱ) -新たな実験動画の公開と実験教材提供の試み- |

久保 等 大阪大学 服部 邦彦 日本工業大学 中村 格 鹿児島工業高等専門学校 大来 雄二 金沢工業大学 |

|

3 |

9 :40 |

中学「理科」教科書 ( 一部 ) の 作用点図示に関する修正提言 -作用反作用の理解度向上のために- |

白木 和敏 横須賀学院高等学校 |

|

4 |

10:00 |

思考力・判断力・表現力を育む高校物理実験 -数学的処理を用いた複数条件での測定値の比較- |

本多 一幾 愛知県立刈谷高等学校 |

|

10:20 |

休憩 |

|

|

|

5 |

10:30 |

振動数を変化させる気柱共鳴の実験 |

佐々木 徹 北海道紋別高等学校 |

|

10:50 |

助言者講評・閉会式 |

|

|

会 場 : 1階 国語7

|

|

時間 |

研究発表題目 |

発表者・所属 |

|

1 |

9 :00 |

カーリングの物理 反発係数及び衝突によるストーンの分離角の測定 |

西出 雅成 北海道科学大学高等学校 煮雪 亮 北海道科学大学高等学校 北海道大学 |

|

2 |

9 :20 |

センター試験の過去問 「熱力学の謎問題」の謎を解く 令和2年度追・再試験 第5問 問3の考察 |

茂木 孝浩 群馬県立富岡高等学校 |

|

3 |

9 :40 |

音波の可視化を目指した教材開発と教育実践 |

川井 亮祐 愛媛県立松山南高等学校 |

|

4 |

10:00 |

スマホ対応型簡易分光器の有効利用 |

土屋 光義 東京都教育庁指導部義務教育指導課 |

|

10:20 |

休憩 |

|

|

|

5 |

10:30 |

磁極に対するクーロンの法則と 電流がつくる磁場の法則から 電磁力の式を導く |

石川 昌司 立命館慶祥高等学校 |

|

10:50 |

助言者講評・閉会式 |

|

|

会 場 : 1階 国語2

|

|

時間 |

研究発表題目 |

発表者・所属 |

|

1 |

9 :00 |

回折格子による光の干渉の3次元的解明 -ホイヘンスの原理を用いた考察と条件式の導出- |

永井 瑞樹 愛媛県立新居浜西高等学校 |

|

2 |

9 :20 |

浮力の授業を通して 授業実践の報告 |

宮﨑 隆司 大分県立大分豊府高等学校 |

|

3 |

9 :40 |

鉛直方向のバネ振動の周期測定実験値と 理論値の考察 ~バネ自身の質量を取入れて~ |

末栄 良弘 石川県立津幡高等学校 |

|

4 |

10:00 |

プログラミング式力学台車の試作 |

河田 淳一 北海道滝川高等学校 |

|

10:20 |

助言者講評・閉会式 |

|

|

会 場 : 1階 国語3

|

|

時間 |

研究発表題目 |

発表者・所属 |

|

1 |

9 :00 |

話し合い活動をクラウド動画サービスで 自動文字起こしする取り組み BYOD と Microsoft Stream を利用して |

松本 隆行 東京都立新宿高等学校 |

|

2 |

9 :20 |

生徒の思考を引き出すための 定型文を使った考察指導 |

髙野 裕惠 日本分析化学専門学校 |

|

3 |

9 :40 |

教室における生徒実験について |

丹保 陽登 富山県立富山中部高等学校 |

|

4 |

10:00 |

「探究の過程を踏まえた 授業展開の実践事例集」の作成 ~プロジェクトの進展報告~ |

吉田 正 四天王寺東高等学校 |

|

10:20 |

休憩 |

|

|

|

5 |

10:30 |

水溶液調製における探究的な授業実践 ~探究的な授業実践から評価規準の見直しまで~ |

菊地 貴広 北海道美幌高等学校 |

|

10:50 |

助言者講評・閉会式 |

|

|

会 場 : 1階 国語4

|

|

時間 |

研究発表題目 |

発表者・所属 |

|

1 |

9 :00 |

山田錦はなぜ酒米として優れているか |

大西 美優 兵庫県立西脇北高等学校 |

|

2 |

9 :20 |

オイゲノールの塩化鉄 ( Ⅲ ) による 呈色反応の溶媒依存 |

松浦 紀之 奈良女子大学附属中等教育学校 |

|

3 |

9 :40 |

実験で理解する理論化学 ~酸化還元反応編~ |

加藤 優太 東京都立小石川中等教育学校 東京都立新宿高校 東京都立青山高校 東京農工大学 |

|

4 |

10:00 |

酢酸インドキシルを用いた 藍の生葉染め過程における赤色色素合成条件 |

髙橋 寛明 愛媛県立松山商業高等学校 |

|

10:20 |

休憩 |

|

|

|

5 |

10:30 |

ほんとにそうなのかを確かめた実験 ~思考力を鍛える~ |

杉山 剛英 立命館慶祥高等学校 |

|

10:50 |

助言者講評・閉会式 |

|

|

会 場 : 1階 国語5

|

|

時間 |

研究発表題目 |

発表者・所属 |

|

1 |

9 :00 |

発酵食品を使った 高校化学の知識を活用した分析実験 |

井上 みどり 日本大学習志野高等学校 |

|

2 |

9 :20 |

ダニエル電池を充放電する生徒実験 - 3D プリンター製ケースと寒天ゲルの利用- |

西牧 岳哉 長野県松本深志高等学校 |

|

3 |

9 :40 |

時計反応を生徒実験にするための 最適な条件検討とその実践 |

竹田 淳一郎 私立早稲田大学高等学院 谷川 佳樹 私立早稲田大学本庄高等学院 |

|

4 |

10:00 |

酸塩基指示薬としてのバタフライピーの検討 |

平松 茂樹 慶應義塾湘南藤沢高等部 |

|

10:20 |

休憩 |

|

|

|

5 |

10:30 |

陰イオン界面活性剤とアルミ箔を用いた 「錬金術師の夢」の実験の改良 |

鈴木 崇広 大妻嵐山中学校・高等学校 |

|

6 |

10:50 |

1100 円の電子天秤を使った実験 |

樫村 美香 旭川藤星高等学校 |

|

11:10 |

助言者講評・閉会式 |

|

|

会 場 : 1階 国語6

|

|

時間 |

研究発表題目 |

発表者・所属 |

|

1 |

9 :00 |

Google フォームを利用した 観点別単元テストの実践 Google Apps Script による新たな ICT 活用 |

新宮 翔平 北海道大空高等学校 |

|

2 |

9 :20 |

アウトプットからの学び、学ぶを体験へ |

吉垣 俊一 千葉県立小金高等学校 |

|

3 |

9 :40 |

令和5年度配本予定の高校化学教科書見本に おける化学反応と熱に関する記載内容の ばらつきについて |

中尾 浩 岡山県立倉敷古城池高等学校 |

|

4 |

10:00 |

定時制高校における実践事例 生徒の成長につながる評価と指導について |

梶原 洋介 山梨県立中央高等学校定時制 |

|

10:20 |

休憩 |

|

|

|

5 |

10:30 |

比の計算の修得を目指して 1年間の実践報告 |

木村 彰 北海道美幌高等学校 |

|

10:50 |

助言者講評・閉会式 |

|

|

会 場 : 1階 社会6

|

|

時間 |

研究発表題目 |

発表者・所属 |

|

1 |

9 :00 |

ウェルプレートを用いたマイクロスケール実験 化学平衡での利用 |

賀澤 勝利 千葉県立松戸馬橋高等学校 |

|

2 |

9 :20 |

飽和・不飽和脂肪酸単分子膜を用いた 分子及び配列構造の考察実践 |

樋口 貢 愛知県立西尾高等学校 |

|

3 |

9 :40 |

クスノキから樟脳の分離の研究の発展 ~生徒の興味関心を高める 化学の導入の実験の工夫~ |

土屋 徹 東京都立小石川中等教育学校 田中 春菜 東京都立大田桜台高等学校 加戸 百合 東京都立日比谷高等学校 |

|

4 |

10:00 |

有機化合物の識別・構造決定 マイクロスケール実験の開発 |

柏木 康彦 愛媛県立新居浜西高等学校 |

|

10:20 |

休憩 |

|

|

|

5 |

10:30 |

1滴セッケン |

遠藤 拓也 東京都立大島高等学校 田中 義靖 東京都立多摩科学技術高等学校 |

|

6 |

10:50 |

金属イオンの系統分離の マイクロスケール化の試み |

山形 慶 北海道函館中部高等学校 |

|

11:10 |

助言者講評・閉会式 |

|

|

会 場 : 1階 社会7

研究発表論文(資料)はこちらからご覧ください 第9会場(地学・理科教育・環境教育①).pdf

|

|

時間 |

研究発表題目 |

発表者・所属 |

|

1 |

9 :00 |

課題研究を通じての AL |

山下 敏 埼玉県立熊谷西高等学校 |

|

2 |

9 :20 |

資源を意識した理科海外研修旅行の取り組み -マレーシア研修旅行など- |

渡部 智博 齊藤 太郎 加藤 天 墨野倉伸彦 立教新座中学校・高等学校 |

|

3 |

9 :40 |

科学活動を通して自分の価値を見出し、 自ら成長する力を醸成する取り組み |

山村 寿彦 岡山県立倉敷鷲羽高等学校 |

|

4 |

10:00 |

教科横断や探究を意識した理科教育 中学での実践を例に |

島野 誠大 立教新座中学校・高等学校 |

|

10:20 |

休憩 |

|

|

|

5 |

10:30 |

岡山一宮高等学校 SSH 理数科における研究開発 探究活動を目指したカリキュラム開発とは |

末廣 弘毅 狩屋 一輝 岡山県立岡山一宮高等学校 |

|

6 |

10:50 |

シーズ志向的アプローチを基盤とした 逆向き研究デザイン |

関根 康介 立命館慶祥高等学校 |

|

11:10 |

助言者講評・閉会式 |

|

|

会 場 : 1階 社会5

|

|

時間 |

研究発表題目 |

発表者・所属 |

|

1 |

9 :00 |

機械学習を用いて 「地学関連の時系列グラフ」の 未来予測をしてみる ミランコビッチサイクルを未来予測してみよう |

松田 暁洋 北海道千歳北陽高等学校 |

|

2 |

9 :20 |

中止も視野に入れた 「コロナ禍での北海道修学旅行事前学習」 ~神奈川県と北海道の地球惑星科学素材の比較~ |

藤原 靖 神奈川県立生田高等学校 |

|

3 |

9 :40 |

埼玉県地学研究委員における取り組み ~ AL 資料集・演示実験資料集~ |

平塚 雄一郎 埼玉県立寄居城北高等学校 |

|

4 |

10:00 |

天体の運動の理解を助けるカメラワーク |

一岡 祐生 市立札幌開成中等教育学校 |

|

10:20 |

休憩 |

|

|

|

5 |

10:30 |

逆流する剣先川 ~2つの汽水湖である宍道湖 ( しんじこ ) ・ 中海をつなぐ剣先川の不思議~ |

加賀 理夫 島根県立安来高等学校 |

|

6 |

10:50 |

やや大きめの手作り水槽による 津波実験と船の制作実習 |

窪北 耕治 北海道根室高等学校 |

|

11:10 |

助言者講評・閉会式 |

|

|